Relations entre l'Aquitaine, Tolède et Braga, autour de 1100: un article paru en 2002.

Relations entre l'Aquitaine, Tolède et Braga, autour de 1100: un article paru en 2002.

Un article présenté à Compostelle il y a déjà vingt ans, et publié depuis en Espagne, est maintenant disponible sur:

Il concerne l'interprétation rythmique du chant grégorien, et aussi la mensuralité de la notation des Cantigas de Santa Maria.

TOURS, Université François Rabelais,

département de musicologie

Atelier d’études médiévales

Le chant dans l’espace architectural sacré aux xiie-xiiie s.

Lundi 16 janvier, après-midi

Thème : Cérémonies liturgiques et prescriptions pour le cantus : parcours de quelques cathédrales

14h-15h Apercu des pratiques cantorales dans les cathédrales aux xiie-xiiie s.

15h-16h30 Atelier 1 : Transcription d’un corpus

Atelier 2 : Interprétation vocale

17h30-18h30 Visite de la cathédrale de Tours et utilisation des espaces liturgiques

Mardi 17 janvier, matin et après-midi

Paléographie musicale

8h30-10h30 Atelier 1 : Lecture et transcription d’ordinaires

Atelier 2 : La séquence : formes, structures, esthétique

11-12h30 Atelier 1 La séquence polyphonique

Atelier 2 Transcription d’un corpus

Méthodologie de recherche

14-15h30 Table-ronde : problématiques de recherche et perspectives sur les corpus abordés

16-18 Les outils du musicologue : présentation de programmes et outils de recherche (Initiale, Cantus Index…), ressources informatiques et on-line

Guillaume Gross (chercheur associé IRHT)

Jean-François Goudesenne (IRHT-CNRS, section de musicologie et liturgie)

Le hasard des recherches sur le net m'a amené à cet article publié par Jean-Pierre Noiseux, que je viens de découvrir sur le site de la schola St Grégoire dont notre ami JP Noiseux est directeur.

Personnellement je partage ses soucis et ses interrogations qui sont, o combien, toujours d'actualité ! Car finalement combien de paroisses des diocèses francophones en France et dans le monde ont-elles le souci de remonter aux sources de la liturgie dont le chant grégorien doit être le chant propre.? Il n'est pas rare de s'entendre dire, depuis le Motu proprio du pape Benoit XVI, par de nombreux curés que nous osons approcher pour solliciter une participation grégorienne à la liturgie de leur paroisse : "Vous aimez la messe en latin et grégorien ? Allez à x ou y " (chez les tradis, s'entend !) Et quand bien même, pour être juste, on arrive à avoir un pied d'entrée dans une quelconque paroisse, c'est toujours à des messes où l'impact de la soit-disant "participation active" se fait le moins sentir.

Ho da poco pubblicato l'estratto della mia Tesi di Dottorato in Canto gregoriano Musica et Scolica enchiriadis – Introduzione traduzione e commento, discussa al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma lo scorso marzo 2011.

MUSICA ET SCOLICA ENCHIRIADIS

I titoli, attribuzione dell’opera e sua datazione,

le edizioni e i codici, le fonti letterarie e

gli insegnamenti musicali

Vendredi 03 février 2012 | Genève (CH-1211)

Publié le mardi 03 janvier 2012 par Claire Ducournau

La deuxième journée d’études internationale des Jeunes chercheurs médiévistes (JCM) de l'Université de Genève, consacrée à l'harmonie et la disharmonie au Moyen Âge, sera l'occasion de faire dialoguer des spécialistes sur ces deux notions extrêmement présentes dans les études médiévales (musique, histoire, histoire de l'art, littérature, anthropologie...).

Harmonie et disharmonie au Moyen Âge

Deuxième journée d'études internationale des Jeunes Chercheurs Médiévistes de l'Université de Genève

11 mai 2012

L’association des Jeunes Chercheurs Médiévistes JCM de l'Université de Genève organise, dans le cadre de son programme annuel, sa deuxième journée d’études internationale sur le thème de l’harmonie au Moyen Âge.

Fondée en mars 2010 et placée sous l'égide du Centre d'Études Médiévales de l'Université de Genève, l'association des JCM souhaite que cette journée d'études soit l'occasion de faire dialoguer des doctorants et des jeunes docteurs issus de différentes disciplines autour des notions d’harmonie et de disharmonie.

La notion d’harmonie est étroitement liée à la discipline du quadrivium qui se nomme musique et qui étudie les rapports proportionnels. Cette science, dont le père supposé n’est autre que Pythagore, porte sur trois domaines hiérarchisés : la musica mundana (harmonie cosmique), la musica humana(rapport entre l’âme et le corps, équilibre des humeurs) et la musica instrumentalis (pratique instrumentale et vocale) selon la division établie par Boèce dans son De institutione musica. L’harmonie des proportions de l’être humain reflète l’harmonie de la création universelle (ou harmonie des sphères) dont elle fait finalement partie et que Dieu créa « avec mesure, nombre et poids » (Livre de la sagesse, XI, 20). Le microcosme humain est donc un monde en miniature, image du macrocosme parfaitement créé par Dieu. Puis l’homme induit de la Création les lois mathématiques et proportionnelles qu’il applique à son tour à ses propres oeuvres, musicales, littéraires, architecturales, etc.

Comme le rappelle le Guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle (Saint-Jacques de Compostelle, Codex Calixtinus, livre V, chap. 9) les belles proportions sont agréables aux sens et apaisent l’âme. De sorte que la cathédrale de Saint-Jacques étant « admirablement construite, grande, spacieuse, claire, de dimensions harmonieuses, bien proportionnée en longueur, largeur, hauteur […], celui qui parcours les partie hautes, s’il est monté triste, s’en va heureux et consolé, après avoir contemplé la beauté parfaite de cette église. »

Cependant, la frontière entre harmonie et disharmonie reste floue et malaisée à déterminer, comme en témoigne notamment le rôle fondamental de lavarietas dans l’esthétique médiévale. Ainsi, ce qui pourrait paraître relever de la disharmonie demeure, à condition de ne pas être présent en excès, un ingrédient indispensable à l’harmonie.

Harmonie et disharmonie sont donc partout à l’oeuvre dans le monde que le médiéviste scrute, et quel que soit son domaine de recherche, il se trouve à même de pouvoir disserter sur ces notions fondamentales. C’est pourquoi, nous invitons les spécialistes de tous horizons à venir partager leur point de vue sur ce sujet.

Les communications, d'une vingtaine de minutes, pourront porter sur l'ensemble des disciplines s'intéressant à la période médiévale : musicologie, littérature, histoire, histoire de l'art, théologie, philosophie, anthropologie, danse...

Les propositions de contribution, d'une demi-page environ et accompagnées de renseignements pratiques (statut, institution de rattachement, domaines de recherche) sont à envoyer au format PDF

aux deux adresses suivantes :

Un comité scientifique procédera à la sélection des communications.

Les démarches de financement étant toujours en cours, les détails concernant la prise en charge des frais de transport et d'hébergement seront précisés ultérieurement aux participants.

Pour toute question, vous pouvez adresser un e-mail aux Jeunes Chercheurs Médiévistes :

jcm.genevois@gmail.com.

Pour plus d'informations sur les Jeunes Chercheurs Médiévistes de l'Université de Genève, nous vous invitons à consulter notre site Internet :

La version Iphone et Android du réseau Musicologie Médiévale !

Il suffit d'ajouter aux favoris de votre mobile ce lien :

Pour ne manquer aucune information du réseau vous pouvez vous abonner au flux RSS

Flux général

I. Marchesin

L'image organum

La représentation de la musique dans les psautiers médiévaux, 800-1200.

256 p., 55 ill., 8 pl. coul., 155 x 235 mm, 2001

ISBN: 978-2-503-50929-7

Languages: French

Paperback

Paperback

The publication is available.

The publication is available.

Retail price: EUR 46,45

«Avec l'Image Organum, Isabelle Marchesin fournit une étude magistrale de l'iconographie des psautiers médiévaux. À partir de deux approches, iconographique et sémiologique, dont la complémentarité est subtilement mise en valeur, l'auteur interprète les images de manière à ce que leur contenu sonore s'éveille au yeux du lecteur.» (P. Hamblenne dans Bulletin Codicologique, 2001, n°2, 561)

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503509297-1

The Calligraphy of Medieval Music

J. HAINES (ed.)

276 p., 116 b/w ill. + 21 colour ill., 178 x 254 mm, 2011

ISBN: 978-2-503-54005-4

Languages: English, French

Paperback

Paperback

The publication is available.

The publication is available.

Retail price: EUR 75,00

How to order?

The Calligraphy of Medieval Music treats the practical aspects of the book making and music writing trades in the Middle Ages. It covers most major regions of music writing in medieval Europe, from Sicily to England and from Spain to the eastern Germanic regions. Specific issues raised by the contributors include the pricking and ruling of books; the writing habits of scribes and their reliance on memory; the cultural influence of monastic orders such as the Carthusians; graphic variants between regional styles of music notation ranging from tenth-century Saint-Gall to sixteenth-century Cambrai; and the impact of print on late medieval notation. The volume opens with a few essays dealing with general issues such as page layout and manuscript production both in and out of medieval Europe. The second part of the book covers early music notations from the tenth and eleventh centuries, and the third part, the twelfth to the sixteenth centuries.

John Haines is Associate Professor of Music and Medieval Studies at the University of Toronto where he holds a Canada Research Chair. He is the author of Eight Centuries of Troubadours and Trouveres (2004), Satire in the Songs of Renart le nouvel (2009) and Medieval Song in Romance Languages (2010), as well as the co-editor with Randall Rosenfeld of Music and Medieval Manuscripts: Paleography and Performance (2004). He has also published numerous articles in such periodicals asScriptorium and Early Music History. In Toronto, he directs the research project Nota Quadrata.

With Contributions written by: Giacomo Baroffio, Anna Maria Busse Berger, Olivier Cullin, Albert Derolez, Jean-Luc Deuffic, Lawrence Earp, Margot Fassler, Barbara Haggh-Huglo, Getatchew Haile, John Haines, David Hiley, Michel Huglo, Rankin, Susana Zapke.

Table of Contents

Table of contents

John Haines, Introduction

Part I : Writing medieval music

1. Michel Huglo, Toward a scientific palaeography of music

2. Albert Derolez, The codicology of late medieval music manuscripts: some preliminary observations

3. Getatchew Haile, Manuscript production in Ethiopia: an ongoing practice

Part II : Early medieval notations

4. Susan Rankin, Calligraphy and the study of neumatic notations

5. Jean-Luc Deuffic, La notation neumatique bretonne : manuscrits et centres de diffusion (Xe-XIIe siècle)

6. Susana Zapke, Dating neumes according to their morphology: the corpus of Toledo

7. Giacomo Baroffio, Music writing styles in medieval Italy

8. Margot Fassler, Liturgical books and book production in the thirteenth-century diocese of Chartres: the case of Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4756

9. David Hiley, Some characteristic neumes in North French, Sicilian and Italian chant

10. Michel Huglo, The earliest developments in square notation: twelfth-century Aquitaine

Part III : Later medieval notations

11. Olivier Cullin, Notation in Carthusian liturgical books: preliminary remarks

12. Michel Huglo, Dominican and Franciscan books: similarities and differences between their notations

13. John Haines, On ligaturae and their properties: medieval music notation as esoteric writing

14. Lawrence Earp, Interpreting the deluxe manuscript: exigencies of scribal practice and manuscript production in Machaut

15. Anna Maria Busse Berger, The consequences of Ars Nova notation

16. Barbara Haggh, The meeting of chant and polyphony in monophonic square notation from Cambrai Cathedral 1250-1550

Table of illustrations

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503540054-1

Grégorianiste en mes heures, j'ai découvert il y a peu de temps ce site qui me séduit, comme le grégorien m'a séduit depuis ma tendre enfance il y a quelques 70 ans. En effet j'en ai tout juste 71. Il continue à me séduire parce que d'une part, il est le chant propre de la liturgie (SC116) de l'Eglise qui le cultive depuis de long siècles et d'autre part parce quil donne cette suavité (selon l'expression de Saint Augustin) qui plait aux hommes mais plus encore à Dieu !

Mais je me suis rendu compte que peut-être je me suis trompé de site. J'y croise de "grosses têtes" musiciennes. Je me sens donc petit, tout petit même, moi qui suis rien de cette intelligence musicale. Que faire alors ? Quitter ? Surement pas il est trop bien. Il peut m’enseigner, vous pouvez m'apprendre des tas de choses sur le grégorien et la musique médiévale que j'ignore. Alors je m'accroche, j'ai du temps pour m'accrocher à ce trésor musical. Cela surement va m'aider beaucoup dans la direction de chant grégorien. Je dirige en effet une petite schola grégorienne, la schola Saint-Maur, dans la région parisienne où, même peu nombreux, nous essayons de mettre la musique sur la parole de Dieu, de promouvoir cette suavité surannée dans nos églises, trop longtemps ignorante de ce trésor et continue, malheureusement, à l'ignorer !

Alors grand merci à vous toutes et tous !

Antoine

Wörterbuch der lateinischen Musikterminologie des Mittelalters bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts

Dictionary of Medieval Latin Musical Terminology to the End of the 15th Century

The DIAMM project is recruiting for a management post. We would be most grateful if you could bring it to the attention of graduates, graduate students etc, and any other relevant colleagues who might be interested. The University's applications site has the information here: http://tinyurl.com/DIAMMjob2012

Full job spec can be found in this pdf: https://www.recruit.ox.ac.uk/pls/hrislivedoc/docs/0000118836.pdf

Many thanks!

Julia Craig-McFeely

Montpellier, Bibliothèque de la Ville et du Musée Fabre, Ms 6

Lectionnaire d'Aniane, Manuscrit de l’Abbaye de Gellone – VIII-IX-Xème siècle

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6229

Epistolier – VIIIème siècle (3/4)

PARIS, Bibliothèque nationale de France, Ms Lat 10863

Fragment de Lectionnaire – VIIème siècle

PARIS, Bibliothèque nationale de France, Ms Lat 13246

Missel de Bobbio - VII-VIIIème siècle

PARIS, Bibliothèque nationale de France, Ms Lat 256

Evangéliaire de Saint Denis – VIIIème siècle (700-725)

PARIS, Bibliothèque nationale de France, Ms Lat 9427

Le Lectionnaire de Luxeuil (dit lectionnaire gallican) - réalisé vers 700

Sélestat, Bibliothèque municipale « Bibliothèque humaniste »

Ms 1a (olim 1093)

Lectionnaire liturgique, dit Lectionnaire mérovingien – VIIème siècle

Sélestat, Bibliothèque municipale « Bibliothèque humaniste »

Ms 1b (olim 1093)

Epistolier mérovingien – VIIème siècle

Trier, Bistumsarchiv, Cod 134

Evangéliaire avec notes marginales - VIIIème siècle

Vaticano (Citta del), Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms Lat 5755

Epistolier - VIIème siècle

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Weiss. 76

Lectionnaire. V-VIème siècle

Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.th.q.la

Evangéliaire avec notes marginales - VIIIème siècle

Etude de Schepss : Die ältesten Evangelienhandschriften der Würzburger Universitätsbibliothek (Archive.org)

Table comparative de Dom Pierre Salmon

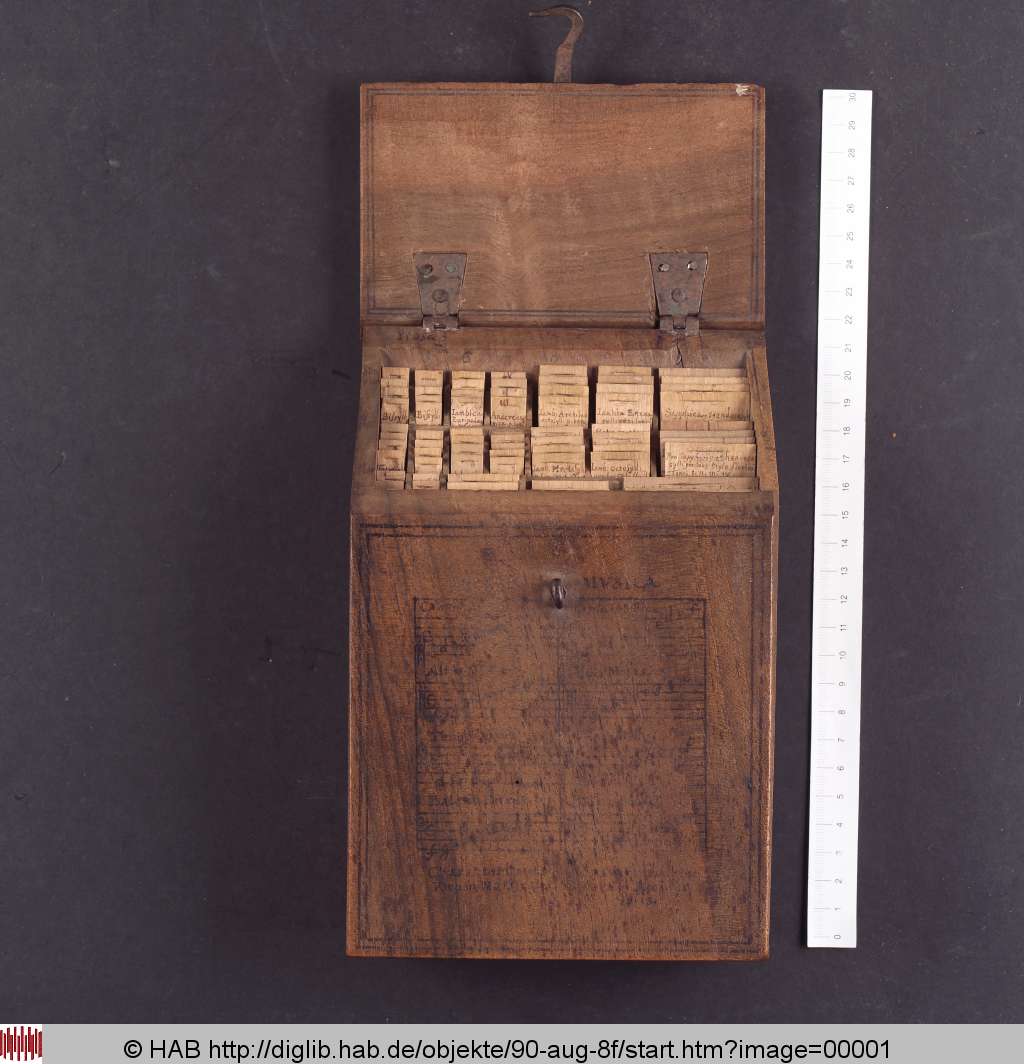

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Musikabteilung

Cod. Guelf. 90 Aug. 8°

A. Kircher, Arca musurgica

Le "Arca Musurgica", conçu en 1650 est un dispositif pour composer de la musique dans cinq styles différents: récitatif, église, fugue, danse et musique instrumentale, et fait pour élever le nombre des voix dans les combinaisons polyphoniques(1).

Lien : http://diglib.hab.de/?objekte=90-aug-8f

(1) http://www.musicologie.org/Biographies/f/froberger_johann_jakob.html

Dear friends,

I would like to cordially invite you and your friends to our concert in Eglise de la Madeleine 75008 Paris on saturday, december 10th at 8PM.

You can find the program of our concert on our webpage: http://gregoriana.sk

L'ensemble vocal Euouae, qui tire son nom de l'abréviation de "saeculorum, amen" les deux derniers mots de la doxologie qui conclut les chants de procession, a été fondée en 2010 par Steven Sven Olbash sur la conviction que la musique, faite de sons, ne peut pas être écrite. En utilisant des techniques de répétition qui ont été employées avant le 10ème siècle, quand la notation musicale pour le chant, qui avait été précédemment chanté de mémoire, a commencé à apparaître, les membres de l'Ensemble sont encouragés à explorer de nouveaux modes d'expression et à tirer parti des compétences différentes que peuvent être exigées d'eux dans des cadres plus traditionnels.

Une grande partie du répertoire de l'ensemble est réalisé à partir des fac-similés de manuscrits médiévaux qui diffèrent considérablement des conventions modernes de notation, ainsi que de plusieurs transcriptions nouvelles qui ont été préparées par le directeur du groupe.

C'est ici:

http://www.vifamusik.de/home.html?L=1&cHash=2d26cd0946314ea51422f6a01ed26e4d

Actes du colloque « Mille ans de chant grégorien »

(Solesmes, 9-10 septembre 2010)

Ce numéro paru en 2011 contient les études suivantes :

Susan Rankin La « notation oratoire » de Dom Mocquereau : un nouvel examen.

Andreas Pfisterer Amalaire et la « repetitio a capite » des répons romains.

Eduardo Henrik Aubert Scribes at Work: Codicology, Palaeography and the Making of a music Book in eleventh-Century Cluny.

Yossi Maurey La signification des neumas dans la liturgie médiévale.

Xavier Bisaro Du chant de l’histoire à l’histoire du chant : un parcours millénaire.

David Hiley New Saint’s offices of the eleventh Century: a perspective from Lower Normandy.

Alicia Scarcez Les sources du responsorial cistercien.

Philippe Canguilhem Pratique et contexte du faux-bourdon et du chant sur le livre en France (XVIe-XIXe siècles).

Cécile Davy-Rigaux Les messes en plain-chant musical en France à l’époque moderne.

Patrick Hala Solesmes et les musiciens au tournant du 20ème siècle.

Heinrich Rumphorst Die adaptation als kompositionsprinzip neogregorianischer gesänge.

Vasco Zara Le chant grégorien aujourd’hui.

Sylvain Dieudonné L’école de Notre-Dame aujourd’hui. Témoignage d’une pratique cathédrale contemporaine du chant médiéval

We need other partners !

----------------------------------

Soutenir et adhérer à l'Association Musicologie Médiévale !